在《流浪地球2》中,關于「數字生命計劃」有一段“廣告語”:

人類的本質就是一堆電信號,你對這個世界的感知,你的記憶都可以通過這條線存到機器里。你的身體很脆弱,它會受傷、會生病、會變老,還會死,但數字的你,理論上可以永生。

劉德華飾演的科技工程師圖恒宇,在女兒丫丫車禍去世后,將她的記憶和意識以數據方式傳輸給電腦,強大的人工智能學習了丫丫的行為舉止習慣喜好以及方方面面,“丫丫”的數字復制體出現了自主意識,女兒的生命得以在數字世界延續,父女二人最終在數字世界團聚。

但這些,都是科幻。

現實中,數字永生能實現嗎?

01 物的數字永生,已經實現

2019年,巴黎圣母院遭遇大火,卡西莫多的玫瑰花窗和一部分頂部建筑付之一炬。慶幸的是,早在2015年,藝術歷史學家Andrew Tallon就利用激光掃描對巴黎圣母院內的每一個細節進行數據收集,以一個包含10億個點的“point cloud(點云) ”建立出三維模型。

基于這些保存的數據,就可以在虛擬世界里,看到完整的巴黎圣母院,獲得幾何、圖形、數據層面的永生。

02 人的數字永生,還只是無源之水

劉慈欣近日在采訪中表示:“數字永生有兩方面的技術,一個是信息技術,進展很快;另外一個是腦科學,我們對自己大腦的認識、對大腦的研究,這部分進展很慢。我們大腦究竟是怎么運作的,我們的記憶、自我意識、思維怎么產生的,雖然目前研究成果很多,但我們并沒有真正了解它。如果這方面進展沒有突破,無法提取意識,那人的數字永生就會是無源之水,無本之木。”

去年,OpenAI推出的聊天機器人模型ChatGPT在全世界掀起軒然大波,它會理解上下文,能真正像人一樣交流,甚至美國眾議員的某篇講稿,也是由ChatGPT生成。但這個目前看來最強的AI,背后仍需要人的使用和管理,離產生自主意識還很遠。

03 我們離數字永生還有多遠?

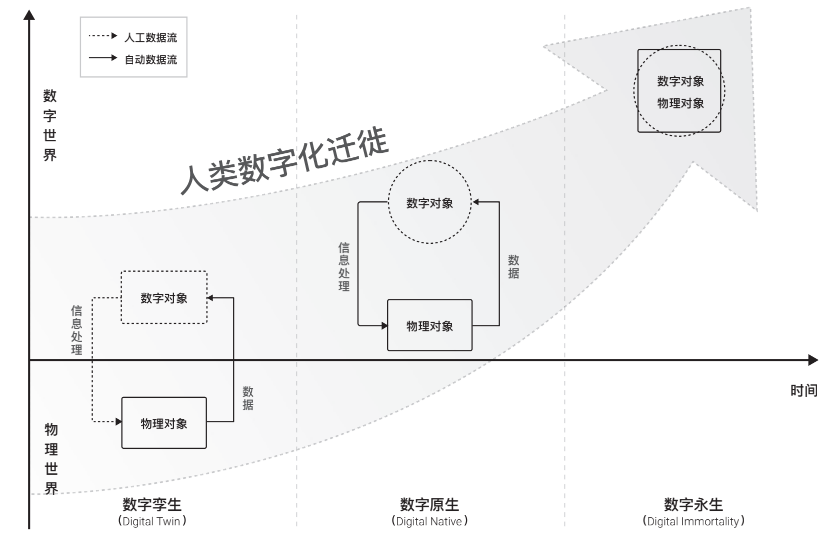

《元宇宙,通往無限游戲之路》一書中提到,元宇宙發展的“三階段”理論,即數字孿生、數字原生和數字永生。目前,數字孿生技術已經被廣泛應用在各行各業。

數字孿生讓我們可以通過數字空間,掌握真實世界實時發生的情況并預測數據趨勢,同時也能通過操作界面直接管理控制真實世界,面對海量被管對象和數據也能一目了然,快速決策處理,提升在各種場景下的管理效率:

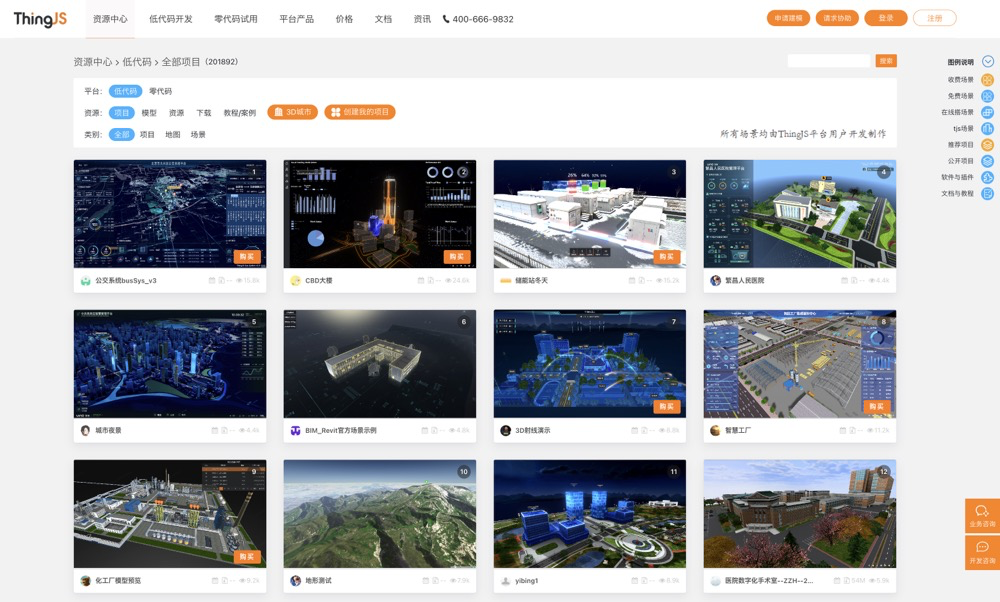

不僅大場景有落地。隨著萬物互聯進程的加快,市場上涌現出了很多像智慧養豬數字孿生、智慧幼兒園數字孿生這樣的中小型垂直場景。在UINO優锘將零/低代碼平臺開放后,搭建一個數字孿生系統的花費,從數十甚至上百萬已經下降到如今的萬元級。

▲ ThingJS資源中心的20萬+大中小型孿生場景

隨著數字孿生場景的建設越來越多,萬物“搬入”虛擬空間,我們離數字原生就會更近一步。

但實現數字永生除了技術問題,更多的將是哲學思考。流浪地球2中,圖恒宇多次說到:你沒有資格定義什么是現實。當現實與虛擬的邊界逐漸模糊,面對虛擬世界中1個或無數個自己,數字體的我還是我嗎?

11.4K

11.4K 13.2K

13.2K 14.6K

14.6K 14.1K

14.1K

2023-02-11

2023-02-11  by

by